–

Un mensaje de otro tiempo (primer sueño, 2064)

El disco dorado era recordatorio de la raza que vibraba con su planeta.

Las melodías eran manifiestas en nuestros cuerpos. Yo vivía en el fin del universo antiguo, como mis hermanos. Fuimos soñados por la criatura, cuando aún se podía soñar, cuando los sueños eran reales.

Viajamos en busca de esa raza, no encontramos rastros. Las imágenes del planeta azul eran solo estática en nuestros radares. Aquel hermoso planeta no existía jamás. Solo quedaba aquel disco dorado y su música.

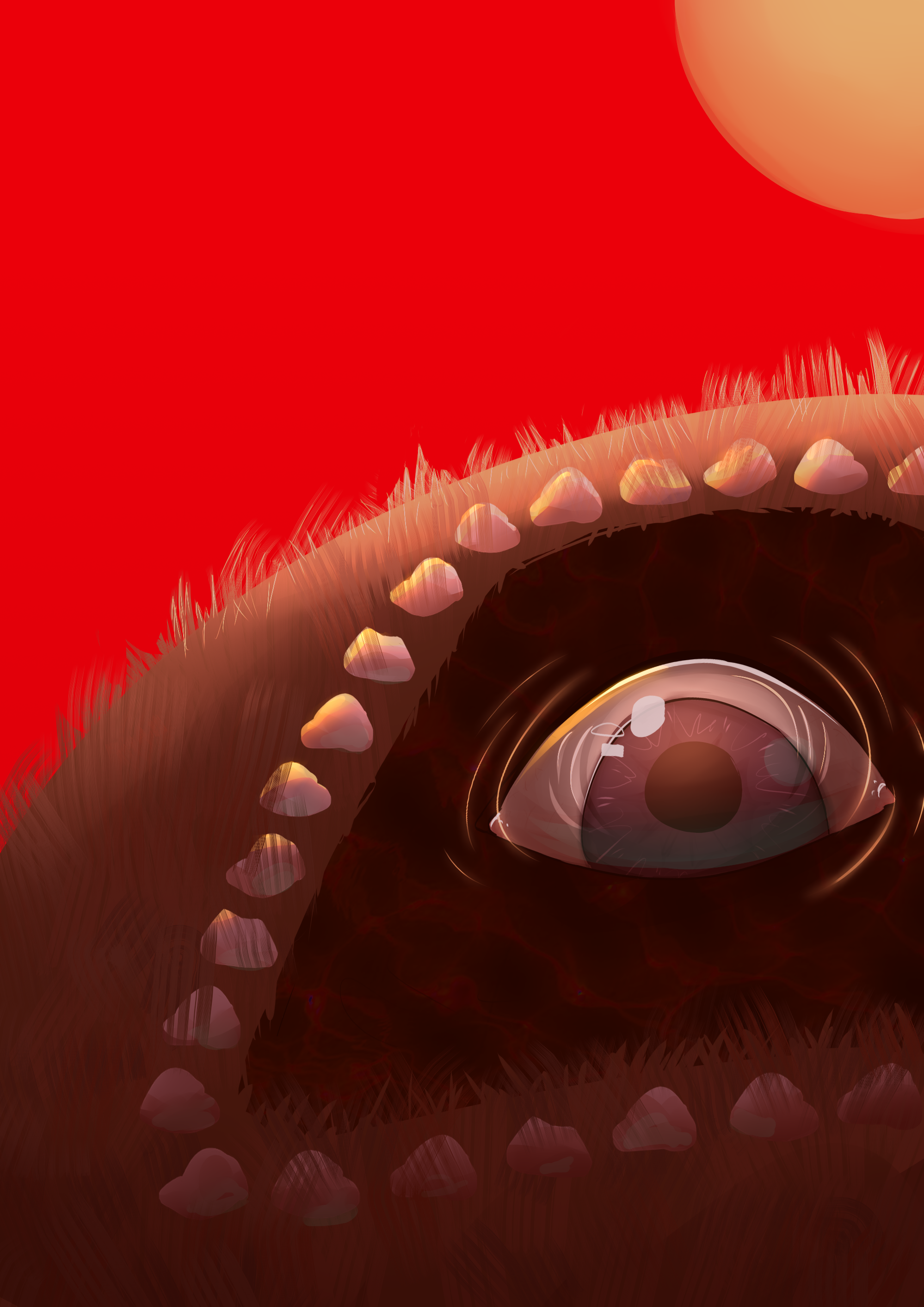

Cuando me tocó ser el soñador, mi raza, la que en la realidad más palpable estaba extinta, los crotoles, viajamos hacia ese planeta. Lo buscamos. Sí lo encontramos.

Algunos sueños pudieron ser reescritos. Pero la criatura, el Dios antiguo, dejó en ese planeta su condenación. La sentencia de muerte. El mar estaba enfermo, pero el veneno aún no llegaba a la humanidad.

No sabía a cuántos salvar. No sabía si le podía dar nombre y rostro a todos. Entonces lo soñé a él. Y le di habilidades. Lo hice sufrir, tener aventuras. Lo hice olvidar. Lo encerré. Fue una de tantos. Hasta que decidí que fuera él quien me matara.

Nasár (la sensación de la arena), ese fue el nombre que le di.

Sueño original

En 2050, las naves llegaron a la Tierra. Bueno, él no lo contará así. Lo soñé, pero no soñé a sus hijos. No soy culpable de su destino, solo de su cárcel. No decido lo que puede hacer, pero sí lo que no. Y de antemano. Y una oración extra, larga, como un final ajeno a sus deseos.

Nasar tuvo 6 hijos y entre ellos Constanza, la hija menor, la favorita. A ella no la hizo pelear. La llevó con la tercera raza del planeta, quienes le enseñaron a sanar. Le hablaron de las plantas, de las energías y las vibraciones del mundo.

Los sarlos le enseñaron todo a la princesa Constanza, la cual siempre los tuvo en gran estima. Como sus maestros.

Los soñé como los imaginé la primera vez, cuando yo era niño. Cuando supe de su idioma, de su música, de sus plantas y de sus animales.

Constanza pasó muchos años con ellos, a veces en días fugaces, en los que veía irisar las pieles de sus hermanos ante su dios que era el sol. Y veía a los músicos conectados a sus aparatos alcanzar las melodías que algriraban en todo el salón. Ella veía las ondas. La música era manifestación física y en su mente el relato cobraba vida. A veces no: no había historia, pero su cuerpo lloraba, se hundía en felicidad o en rabia.

Los maestros también le mostraron las toxinas y fue lo primero que aprendió a sanar. Recolectaba los venenos con sus manos y atraía todo el mal hasta que este se evaporaba en humos de distintos colores.

Eran seres de paz. Adoraban a un dios que veía a través de ellos. Ella quiso conocerlo, pero no dejaron que suceda.

En 2062, Constanza hizo su última visita. Llevó un aparato traductor, pero al final se conectó a la máquina musical y fue ella quien despejó la mente de sus hermanos. No surgieron palabras, pero sí su despedida y agradecimiento.

Pasó otros años estudiando la anatomía de seres visitantes, otras razas, de apariciones esporádicas, seres humanoides conquistados, heridos y saqueados.

En 2064, con 24 años, ella vio a su padre despedirse para la gran misión.

No pasaría su cumpleaños con él. Pero sí tendría noticias de sus hermanos: Agatha (34), el general Blue (32) e Ísabo (27), la más cercana a ella.

Aún pensaba en los otros dos, los que se quedaron en la Tierra, los que su padre mató.

Su madre, su padre y su hermano mayor irían a negociar la paz al lado del líder supremo. A mundo desértico, de escorpiones gigantes. Y a tantos otros.

Lo curó muchas veces, a quien creyó sería su amor de toda la vida. Pensó en él muchas veces. Otro niño “salvado”. Despojado de sus verdaderos padres, al servicio del imperio. Dante tenía 13 años, cuando llegaron las naves.

El día que anunciaron su muerte, ella sintió que algo andaba mal con su mundo. Comenzó a ver los remaches, mi voluntad, en su mundo. ¿Por qué había sido elegida? ¿Por qué tenía esos poderes? ¿Por qué su padre los tenía? ¿Por qué todos hablaban una lengua de la Tierra? E incluso los días se contaban como si el planeta fuese la Tierra.

Ella fue consciente de las costuras de su prisión. Y buscó respuestas. Dante murió junto a su amigo Kef, un crotol, pero otro amigo suyo vivió. Brun fue un niño que fue tomado a los 15 años. Ella habló con él, pero el hombre no hablaba. Su mente seguía perdida en la guerra.

Buscó algún movimiento, y vio esos grandes ojos separados mirarla brevemente, pero entendió que eran solo los espasmos de alguien herido de muerte. Brun vivía en las tantas vidas que los crotoles le prometieron y no despertaría jamás. Su padre, un ser sin expresión, sin boca, sin ojos, incluso con ellos, le pidió retirarse.

Buscó a Ísabo, su hermana dos años mayor, y le dio razón en todo, pero decidió no hacer nada. Era una mujer temerosa, dulce, pero temerosa.

Pensó en visitar a las sarlos. Y lo hizo. La dejaron llamar a Dios, pero ella no pudo verlo. No pudo sentirlo en los ojos de ninguno de sus hermanos.

Dos años después, Constanza murió. Sin conocer el amor. Sin salir de ese planeta. A manos de su hermano mayor. Él le dio muerte.

Y su padre revivió la historia. Revivió la historia hasta que ganó consciencia. Hasta que yo lo hice Dios.

Y visitó mi sueño e intentó susurrarse y no pudo. Entonces le susurró a alguien más.

El nuevo Dios, yo, reescribí a Brun. Hice que salvara a Dante. Y que Dante cuidara de mi hija. Cuando ella fue herida de muerte, Dante la llevó al lago de las mil vidas.

Pude darle un nuevo comienzo, un mundo lejos de mi control, donde ella tuviera el final que siempre fue suyo.

También puedes leer:

-

«La fuga disociativa de un hombre enamorado» -versión 2026 gratis-

-

Axila TV: Fachoclaun («Podcast escrito», 4/final)

-

Rigoberto, Dalas y el alma 1/3 («Bocetos», 17/10/2025)

-

«Villa Laura (1986)», por Max Aguirre Rodríguez [tercera parte: páginas 140 – 206]

-

Refutación de «El circo del ateísmo» (y el tomismo) («No al cristianismo político», 30/08/2025)